Hanna echa una ojeada al libro que descansa en su regazo, mientras espera compradores. La tarde es fría. La plaza, por excepción, luce semivacía: pocos paseantes y aún menos turistas. Las piezas de barro —de colores bermellón, naranja, negro— reflejan la tenue luz del pálido sol. A un lado, Ana Ruth, una de sus hijas, también con un libro, le acompaña.

Madre de cinco hijos, ha recuperado su lugar a la sombra de un árbol, en la plaza de San Fernando, luego de los tres difíciles años que trajo consigo la pandemia. Pero ha vuelto solo en los fines de semana, ya que las necesidades de ella, de su padre y sus vástagos la orillaron a buscar un empleo que le ocupa casi toda la semana, así que únicamente puede dedicar a sus artesanías los escasos ratos libres que le quedan.

La familia Montes Jaime es la única que, dentro de la actividad alfarera, trabaja el barro negro en la capital del estado, herencia de las raíces zapotecas de don Juan Antonio Montes, quien aprendió a tornearlo y moldearlo en su tierra, Oaxaca, para luego ponerlo en práctica en los diferentes lugares del país a los que lo condujo su vida errante, huyendo del maltrato familiar y de la falta de oportunidades.

En una de esas escalas, a la edad de 19 años, Juan Antonio recaló en Guanajuato, se enamoró y contrajo matrimonio con la joven Ma. Concepción Jaime, pero no dejó el gusto por la vida nómada, así que —ya con pareja— viajó nuevamente de un lado a otro, mientras la familia crecía (tuvieron ocho hijos), hasta que decidió establecerse primero en la Verde Antequera (Oaxaca) para finalmente volver, hace 13 años, a la ciudad de las momias.

El infortunio, que siempre está al acecho, golpeó a la familia hace cinco años: la leucemia se llevó a doña Concepción. Don Antonio, quizá debilitado en su espíritu por la ausencia de su compañera de siempre, cayó también enfermo, al grado de que se le dificulta en demasía trabajar el barro con el esmero y la calidad acostumbrados, aunque ha recuperado parte de su vitalidad gracias en gran parte a los remedios ancestrales de su tierra.

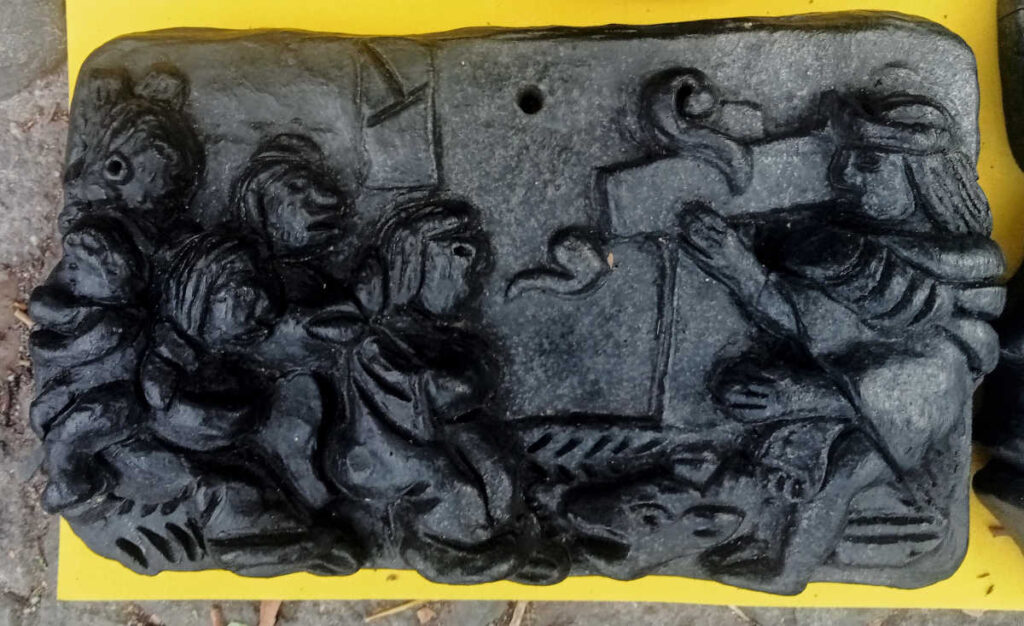

Cuando el futuro era incierto, Hanna Kay salió al quite. Con su voz pausada y transparente, la madre de Jacobo, Ana Ruth, Déborah, Rebeca y Tavita relata que debió primero convencer a su padre de que ella podía moldear el barro con pericia y creatividad. Luego, instaló un pequeño puesto para ofrecer sus piezas. Máscaras, lámparas, morteros, adornos, trastes en miniatura cubren el lienzo colocado sobre el adoquín de la plaza.

La materia prima, tanto de los objetos de barro negro como los de color rojo, amarillo o naranja, procede de Santa Rosa. El color resulta en un caso del grado y la duración de la “quema” y en otro de la grana cochinilla, sustancia que ya utilizaban las culturas autóctonas desde mucho antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, la fórmula para el acabado brillante, conocido como “flor de barro”, es un secreto de familia.

Hanna Kay Montes desgrana los episodios de su vida con la vista puesta en un horizonte indefinido y a ratos mirando fijamente al interlocutor. Para obtener recursos durante la primera fase de la pandemia, hizo tapabocas de tela, hasta que la producción masiva se apoderó del mercado. Enfatiza la falta de compromiso —económico y moral— de las dos parejas que ha tenido y lo que significa para una madre sola afrontar la manutención y la educación de los hijos.

Mas no se arredra: al igual que el barro con el que forma hermosas figuras, moldea su existir de manera que valga la pena, paso a paso y con delicadeza. Ni siquiera el acoso administrativo de algunos funcionarios municipales le hace perder el optimismo. “A veces abusan con los cobros” —dice—, y enseguida añade que “Semana Santa, el FIC y diciembre siempre son buenos para las ventas”, aunque en ese rato solo un par de turistas han preguntado por alguna pieza. La “cuesta de enero” pega a todos.

Sonríe cuando recuerda que visitantes de Japón, Canadá, Estados Unidos y Francia le han comprado algunas de sus obras, e incluso han vuelto tiempo después para adquirir otras más. Durante la plática, no suelta el libro que trae en la mano. La lectura le apasiona y sus hijos han seguido el ejemplo. En cuanto me retiro, vuelve a las páginas y se ensimisma; los otros mundos que revela la literatura hacen, indudablemente, más soportable la espera.