Francisco Barajas tenía 28 años cuando murió. Nació el 2 de abril de 1868, apenas un año después de la restauración de la República, con un gobierno liberal que enfrentaba al conservadurismo abajeño. Murió el 24 de abril de 1896, en una ciudad que se afrancesaba, pero sin olvidarse de sus raíces de fe y de cultura. Fueron menos de tres décadas, suficientes para dejar un legado musical invaluable en lo encontrado y por descubrir si hay más piezas por él creadas

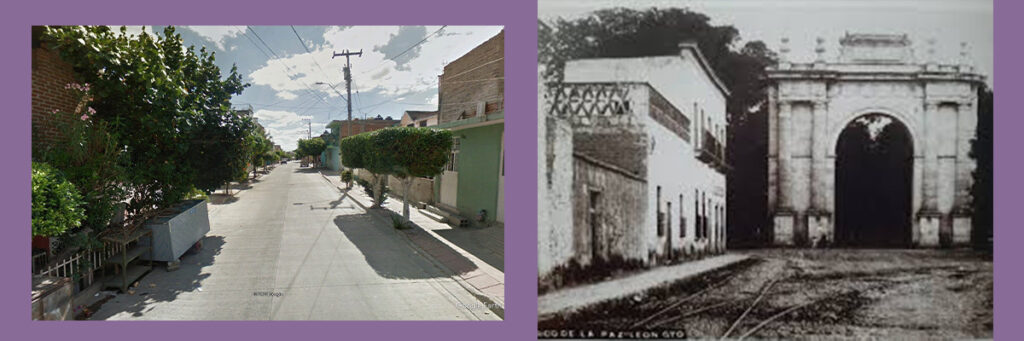

Murió el año en que se inauguró el emblemático Arco de la Calzada.

Fue compositor y maestro de música religiosa y profana con canciones, maitines, himnos, obras para piano, zarzuelas, dos misas, así como una ópera. Se sabe de lo prolífico de su creación por crónicas de la época, pero sólo se ha encontrado una parte mínima.

No hay plaza o estatua que honre su recuerdo, una calle en la colonia San Marcos lleva su nombre, pero sus habitantes desconocen quién fue y qué hizo este personaje que está rodeado de nombres de compositores que destacaron a nivel nacional e internacional: Clemente Aguirre, Alfonso Esparza Oteo, Federico Baena, Fernando Z. Maldonado, Pepe Guízar, Gonzalo Curiel y, por supuesto, José Alfredo Jiménez.

Sus méritos: fue concertista y compositor musical, principalmente de música sacra. Admirador de la música alemana, inició sus estudios musicales en la Escuela de Bellas Artes y Oficios del Seminario Conciliar Tridentino Leonés, fundado por José María de Jesús Díez de Sollano, primer Obispo de León.

De ahí pasó al Conservatorio Nacional de Música, bajo el magisterio de don Melesio Morales, una de las glorias del arte nacional. Ahí fue un estudiante distinguido que se perfeccionó en el piano y estudió composición. Obtuvo los primeros lugares en los concursos celebrados y su examen recepcional fue especialmente evaluado por destacados maestros.

Ya con su título de maestro de música, retornó a León en 1892 para dedicarse a la enseñanza de su arte, con favorables resultados al lograr formar una generación de ejecutantes, tanto hombres como mujeres, de gran calidad, mientras él desarrollaba su propio talento.

Una de sus obras fue estrenada en la Catedral Basílica de León. En la prensa decimonónica leonesa se publicaba que su música sonaba “como los cantos del universo” y que fue “una de las composiciones más bellas que han resonado en las bóvedas de la Catedral”.

En búsqueda de la obra de Francisco Barajas

El pianista Ulises Hernández y el violinista Israel Lugo integran el dueto “Ensamble Felipe Villanueva”, que desde hace más de una década se ha dado a la tarea de rescatar la música mexicana del siglo XIX generada en la ciudad de León.

Su trabajo es de archivo general primero. Se van a los repositorios y buscan reseñas de la época y al ubicar información sobre conciertos y personajes se dan a la tarea de buscar documentos específicos hasta dar con algunas partituras que han encontrado en tiendas de libros viejos, aunque también han vivido la experiencia de que gente del público les llevaron al final de un concierto partituras de otros creadores. Así conocieron la obra de Manuel Gutiérrez Tinoco, discípulo de Francisco Barajas, gracias a aportaciones de Mariano González Leal.

Han explorado lo mismo archivos leoneses que del Conservatorio Nacional de Música, en donde encontraron partituras de compositores leoneses. La referencia más antigua encontrada por los integrantes del Ensamble Felipe Villanueva, es la de Francisco Barajas. Hallaron partituras de obras compuestas entre 1870 y 1880. Son sólo un par de piezas: un bolero llamado “Cantares”, que es la misma pieza tocada al derecho y al revés, una forma muy complicada de composición y “Canto a una Hija de María”, compuesta, probablemente, para una escuela.

Pero las crónicas relatan el revuelo generado por la música para Misas de la Catedral, piezas que muy probablemente ya no existen. Encontrar sus partituras sería como hallar al Santo Grial de la música leonesa del siglo XIX.

El viento de abril silba por resquicios de León. Suena como murmullo. Quizá sea al ánima de Francisco Barajas que, fiel al romanticismo decimonónico, murió un año después que otro creador de su tiempo y generación: Manuel Gutiérrez Nájera. Quizá ese aire que retumba en bóvedas y ventanas sea la oración poética para la muerte joven:

Quiero morir cuando decline el día,

en alta mar y con la cara al cielo;

donde parezca un sueño la agonía

Y el alma un ave que remonta el vuelo.

Morir, y joven,

antes que el tiempo aleve destruya la gentil corona,

cuando la vida dice “aún soy tuya”

aunque sepamos bien que nos traiciona.