Lo recuerdo bien. Eran alrededor de las 14:00 horas del 13 de julio de 2021. Vivíamos los momentos más angustiantes de la pandemia por Covid 19 que ya rebasaba el año de haber irrumpido fatalmente en la salud del mundo. Los muertos ya sumaban miles en casi todo el territorio nacional y en otros países las cifras ya eran incuantificables. Era el caos.

En la Ciudad de México las calles permanecían semivacías, muchos comercios habían cerrado definitivamente y los que aún sobrevivían a la crisis sanitaria, luchaban fuerte para mantenerse en pie. Los mercados de la capital y su área metropolitana trabajaban con normalidad. Ese día, a esa hora, el sol brillaba como si en el planeta no pasara nada.

Entre otras medidas de prevención, ese martes sugerí a mi esposa que ella permaneciera en casa mientras yo iba al mercado. Hizo la lista, me la entregó, y me dio el dinero que, desde su experiencia, calculó que era suficiente. Caminé al mercado de la colonia y surtí la lista. Caminando de regreso a casa, fue que sucedió la maravilla que motiva esta nota.

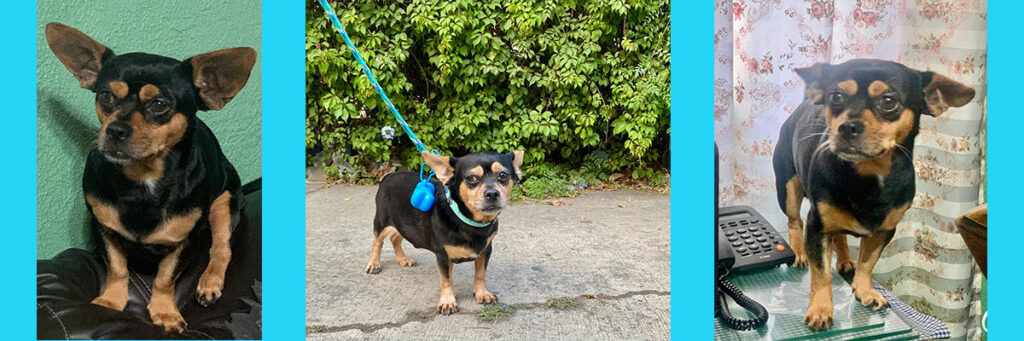

Entre la casa y el mercado hay aproximadamente un kilómetro de distancia. Más o menos a la mitad del camino noté que un perrito negro, chiquito, cuya cara angelical dejaba ver la falsedad de su caminar de supuesto tipo rudo, caminaba a mi lado izquierdo. Un paso mío equivalía a cinco o seis de él, por lo que su andar de individuo valiente se enaltecía.

Debido a que soy zurdo, el hecho de que caminara a mi izquierda me facilitaba observar sus movimientos. Él lo notó. Intuía que yo lo miraba con curioso afán de saber qué era lo que pretendía. Sin tener un motivo real, me detuve frente a la tortillería. Él se detuvo un metro adelante, pero sin dejar de voltear a ver cada uno de mis movimientos y mi mirada.

Seguí caminando y avanzó. Sincronizó sus pasos con los míos. Dos cuadras después me metí a una recaudería como quien va a comprar algo. Él se detuvo, nuevamente, un metro adelante de la puerta de ese local. Y alternando sus vistazos hacia adelante y hacia atrás, esperó a que saliera sin haber comprado nada; todo lo había adquirido en el mercado.

Unos cuantos metros adelante me paré en seco y saqué mi teléfono celular de la bolsa del pantalón y fingí una llamada entrante. El pequeño se detuvo de inmediato y se colocó justo delante de mí, como escoltándome. Descubrí que era un hermoso macho. Hasta ese momento noté su pelo limpio, brilloso, bien nutrido, y sus uñas celosamente cuidadas.

Así, cuatro cuadras más tarde, llegamos a casa. Él siempre delante de mí, volteando cada dos segundos para constatar que todavía venía yo detrás. Ahí germinó la conexión entre ambos. Ahí supe que él me había elegido. Ahí descubrí cabalmente por qué “el perro es el mejor amigo del hombre”. Nunca antes esa frase tuvo tanta sinceridad ni tal autenticidad.

Parecía saber a dónde iba yo, Él iba adelante, pero se conducía como si alguien le hubiera dado mi dirección con lujo de detalles. Al llegar a la puerta del zaguán se detuvo y esperó a que yo llegara a ese mismo punto. Metí la llave en la chapa y se quedó quieto, serio, mirándome, como diciéndome “pasa y yo te sigo”. Al menos así interpreté esa mirada.

Entré y me siguió con una notoria actitud de amistad. Lo que sucedió al abrir la puerta de la casa me dejó sin palabras. Apenas entrevió la sala, se metió a toda velocidad sin que yo pudiera hacer nada por detenerlo. Conquistó a mi esposa en cuanto ella lo vio. “¿Y este perrito?”, dijo. “¡No sé! me siguió desde el mercado y aquí está. ¿Qué hacemos?”, dije yo.

Esa misma tarde había un nuevo miembro de la familia. Mi esposa lo bautizó con el singular nombre de “Josemilio”, alegoría lingüística de José Emilio, en respetuoso honor del celebrado escritor de apellido Pacheco, uno de sus escritores favoritos. Desde ese día, “Josemilio” fue mi sombra, mi acompañante, mi guía y mi protector incondicional.

Sin embargo, durante los días siguientes publicamos la foto de “Josemilio” en redes sociales y grupos de WhatsApp de la zona. Largas horas caminamos con él en brazos preguntando a vecinos y comerciantes si lo conocían o sabían quién era su dueño. Nadie supo nada, en cambio, varios nos pidieron que se los dejáramos. Decidimos cobijarlo.

No exagero al decir que su comprobada lealtad no tenía límites; me seguía a todas partes: de la recámara al baño, de la sala al comedor, de la cocina al patio, de donde fuera hasta donde fuera. Cuando entraba yo al baño él permanecía afuerita, esperando pacientemente. Si de pronto me perdía de vista, dentro de la casa, me buscaba con inusual casi angustia.

Mi esposa tuvo que poner una de las camitas de “Josemilio” bajo la mesa del comedor para que él pudiera verme cuando yo tomaba mis alimentos a cualquier hora del día. Fue imposible evitar que por las noches durmiera en mis pies y si me levantaba en horas de la madrugada, iba tras de mí y se cercioraba de que yo regresara sin novedad a la cama.

A mediados de 2024 “Josemilio” comenzó a dar señales de estar enfermo. Su respiración era agitada y su abdomen abultado. El 1 de septiembre del mismo año, el cardiólogo y geriatra de perros y gatos, Gerardo Alberto Hernández, le realizó estudios y en palabras llanas y coloquiales diagnosticó que el pequeño sufría una cardiopatía grave y severa.

Sus veterinarios de cabecera, Lorena Santiago Lara y Óscar Iván Bello Medrano, se hicieron cargo del caso y no dejaron de observar a “Josemilio”. Al equipo médico se sumó una joven colega de la pareja, Lilia Delgado Garduño. Los tres, especialmente ellas dos (él atiende especies exóticas) trabajaron prácticamente 24/7 por el diminuto paciente.

A pesar de los esfuerzos y cuidados tanto en la clínica veterinaria “San Eloy”, como en casa, las crisis por falta de una adecuada respiración se sucedieron cada vez con mayor frecuencia. Muchos medicamentos, cambios de dieta, ajustes de dosis, agua, sueros, y muchas cosas más se fueron ideando conforme pasaban los días; su salud se deterioraba.

“Josemilio” nunca renunció a su insuperable e incomparable lealtad hacia mí. Sintiéndose mal, durmiendo poco, a veces sin poder comer, siguió atento a cada movimiento que yo hacía. Ese 1 de septiembre Hernández dijo que, si no se atendía, “Josemilio”, podría tener cuando mucho un par de meses más de vida. Las atenciones recibidas le permitieron dar el salto a 2025 y vivir enero, febrero, marzo y abril con aceptable calidad de vida.

Mayo lo sorprendió decaído. Santiago Lara realizó esfuerzos sobrehumanos para sacarlo adelante, como en otras ocasiones, aunque “Josemilio” había perdido muchísima masa muscular y sus pulmones se habían quebrantado. El pasado 7 de mayo, diagnosticó lo tan temido: “Está grave y muy cansado; es hora de dejarlo descansar”, nos dijo en voz bajita.

Y así fue. “Josemilito” se marchó dejando tras de sí un inmenso dolor, pero sobre todo un aprendizaje prodigioso: la lealtad no tiene precio. Fue leal a pesar de su sueño, de su dolor y de su sufrimiento. Gracias “Josemilio”. Llegaste en un momento difícil, sanaste heridas y diste amorosa compañía. ¡Misión cumplida, amado e inolvidable amigo!