Hay avenidas en las ciudades que son relevantes por su particularidad

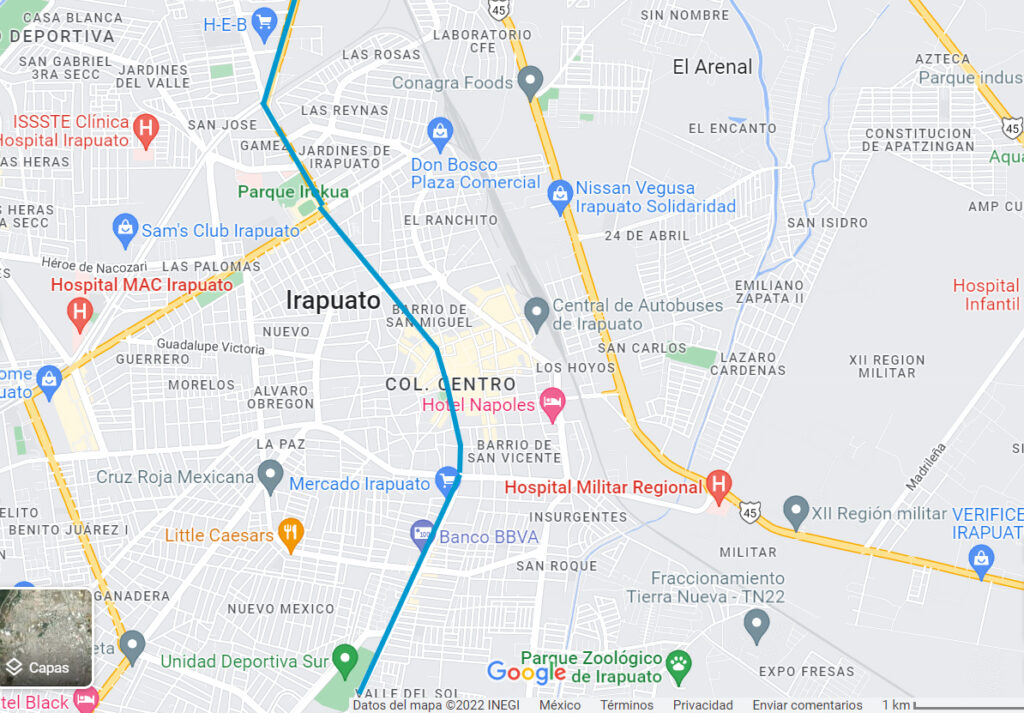

En Irapuato hay una avenida que atraviesa la ciudad por dentro. Tiene varias denominaciones y cruza diferentes partes de la ciudad, algunas más bulliciosas, otras más comerciales. En el sur es Avenida Guanajuato, luego se denomina Hidalgo, llegando al centro, y se vuelve Juárez un tramo hasta convertirse en Guerrero; se une a la carretera 45 bajo el apelativo de Prolongación Guerrero. Para mejor decirlo, esa avenida llevaba de la punta al cabo de la ciudad, y cada segmento contaba con sucesos que lo caracterizaban.

En la avenida Guanajuato confluía un mercado de vegetales, dado que se abrió justo en una zona por demás agrícola (claro que la ciudad era una vega). A un lado y a otro se extendían los surcos, sonaban las aguas de los canales, alzaban la mano flores multicolores, y se expendían calabazas, zanahorias, papas, así como había sandías y melones en los descansaderos situados entre las parcelas. Había casi a la mitad del trayecto un templo, pequeño, sí, pero con la gracia suficiente para atraer a los parroquianos a realizar sus concelebraciones. Se contaba muchos años atrás que allí ejerció un sacerdote que tenía hijos, cuyas andanzas de manutención (contadas en sottovoce) solían mezclarse con el polvo de la calle y andar de boca en boca. A saber qué tan ciertas eran. También se había instalado en su cauce el rastro municipal, un edificio enorme, a cuyos costados se arracimaban casas modestas. Con ser el matadero de la ciudad, el solo hecho de pasar por fuera del inmueble traía a la mente imágenes de animales muriendo, en agonía, chorros de sangre en el piso y en la ropa de los matanceros, y el inevitable ruido de cuchillos afilados, que sin duda producía también temores de muerte. Cincuenta años atrás era la porción menos acabada, más periférica, de la enorme avenida.

Con tan solo cruzar la Calzada de Guadalupe o Avenida de los Insurgentes (rebosante de aves en las ramas de sus copudos árboles al caer la tarde) comenzaba la Calle Hidalgo. Para conectar directamente con el centro, había al paso un fuerte contraste de edificaciones. Las había muy avejentadas como de cierto lustre, enormes fachadas y dentro pasillos muy oscuros, añejos portones, y un regusto a historia sin definiciones. Mucho tiempo permaneció instalado un taller de bicicletas en una esquina, la de Hidalgo con Zaragoza: había que ver el tremendo éxito de ese mecánico, que se las sabía de todas todas y lo tenía todo para los biciclos, bueno, menos el tiempo suficiente en razón de los demasiados encargos. Era desde luego otro tiempo, una época en la que andar en bicicleta significaba tener un vehículo de traslado, para ir a un mandado y hasta para noviar, entre cuyos pedaleos se abría la perspectiva de un mundo cada vez más amplio al tiempo de recorrer las distancias. Un bar que parecía haber nacido con la calle mostraba sus credenciales sin rubor alguno, al arrojar a la acera el tufo de los vinos ofrecidos mezclado con el humor de los clientes, el humo de los cigarros y los olores del baño. Los padres recomendaban a sus hijos pasar rapidito y sin mirar adentro (que no se veía nada) para que no conocieran lo inapropiado. Había también una funeraria instalada en una vieja casona, cuyo zaguán hacía las veces de cochera, una de cuyas habitaciones daba a la calle. Con reja sencilla de fierro resguardaba los ataúdes y en cierta temporada la escultura de un Cristo atado a una columna, cuya túnica púrpura destacaba sobremanera mientras el rostro sufriente interpelaba los ojos de los curiosos que volteaban a verle.

El remate de la calle lo daban algunos negocios de comida. Una señora que hacía allí, casi en la bocacalle, unas quesadillas diminutas fritas en aceite, muy simpáticas que atraían cada noche por eso: por su peculiar tamaño y sabor casi único. Esa señora se colocaba en la acera de enfrente del lugar donde solían parar los autobuses foráneos de pasajeros de La Piedad Cabadas y de Flecha Amarilla, que llenaban con el rumbar de sus motores y el humo del diesel quemado las horas del día. Otro negocio de alimentos estaba en la esquina de Hidalgo y Álvaro Obregón, donde se expendía la cebadina, bebida de color anaranjado servida con bicarbonato. Justo enfrente estaba el Restaurant Selecto, donde hoy está la Casa de la Cultura, que expendía un sabroso café con leche en vasos de cristal grueso que gustaba mucho a los niños (cuando dar café a los niños no era nocivo).

El caminante de esta avenida llega entonces al centro político de la ciudad, al tramo donde se veía la Presidencia Municipal, y los templos del Convento y la Tercera Orden. ¡Dos templos juntos! de los varios que hay en la zona. Se veía el jardín principal, la escuela secundaria oficial y muchas parejas de novios continuamente, recargados en las jardineras. En la explanada de los templos sobrevivió mucho tiempo un grupo de fotógrafos que era muy conocidos por el mote de “caballito” porque solían retratar a sus clientes montándolos en un caballo de utilería (de cartón o madera, sabe Dios) y con unas cámaras de mecanismos antiguos tomar retratos, individuales o de grupo. Pasos adelante estaba la Casa Ávila, donde entregaban las fotografías de la gente mientras caminaba por esa calle tomadas por un fotógrafo dispuesto a atrapar el gesto de los transeúntes. Tiendas de renombre se localizaban en este tramo, un edificio de oficinas encima de un banco, una tienda de música que después fue librería y un afamado establecimiento donde jugaban dominó un montón de caballeros apegados al café. El olor del establecimiento era muy singular.

Se cruzaba Revolución y el andante comenzaba a caminar un tramo de calle muy vertical, vivaz, donde se alternaban los negocios y la casa habitación. Había un pasaje que comunicaba a la avenida con otra callecita, en el lado opuesto; un edificio de departamentos al parecer de vida cara. Por esos rumbos se había establecido un cine club, y más tarde también hubo un café cantante, una discoteca y un perdurable expendedor de jugos y licuados. Caminar la avenida Guerrero ofrecía multicolores aparadores, con innúmeras piezas a comprar: tienda de regalos y detalles, de ropa, de instrumentos musicales, oficinas. Y hacia la mitad de la misma, un templo, allí metido con calzador entre los inmuebles. Se contaba el relato de un sacerdote que murió en ese lugar a consecuencia de una campana que le cayó encima. Lo cierto es que sus puertas solo se abren de vez en cuando, y quién sabe cómo será el interior del templo. Pasos adelante, donde se estableció un centro comercial, estaba el Cine Irapuato, descollante edificio de enorme portada cuyo patio de butacas albergaba hasta cinco mil asientos, que en ocasiones llegaron a ocuparse.

Un nuevo cruce de calles y el hipotético caminador de avenidas se metería a un tramo en el que confluyen calles de diferentes barrios, donde además se yergue (es un decir) un mercado de reducidas dimensiones. Por allí se localizaba una tienda de deportes en la que atendía su dueño, un ex futbolista. Y en primer plano, una tienda enorme, Blanco, que fue conocida por dos grandes sucesos: en su estacionamiento se efectuó un baile amenizado por Juan Torres, y la cantidad de personas que fallecieron, se dijo, atrapadas durante la inundación de 1973.

Así comienza el último tramo (en el cruce con Lázaro Cárdenas), el del lindero recorrido de la ciudad que sucesivamente fue ampliándose. El monumento a la bandera marcaba el término, y a su costado se realizaba la feria anual, entre cuyos atractivos se contaba el vuelo en un helicóptero. Llegó el tiempo en que una zona habitacional señaló que esa era una especie de zona dorada. Años después, la fábrica de refrescos, junto a la vía indicaba el límite del término urbano. Y fue inevitable la expansión de la ciudad siguiendo ese trazo en el que se intercalaron negocios, escuelas, centros comerciales, con los cuales se acerca este hipotético caminante al último punto reconocible de la ciudad por esta avenida.

Es claro que hay más avenidas, unas circunvalando la ciudad, otras agilizando la movilidad. Pero ninguna es como esta extensa vía, ancha y estrecha, que tiene innumerables quiebres en su ruta, que zigzaguea al cambiar de nombre y que incorpora, ¿por qué no pensarlo así?, una muestra de lo que ha sido y es Irapuato. Es verdad que no tiene la extensión ni la magnificencia de la Avenida Insurgentes, en ciudad de México, sin embargo ha sido, guardadas las proporciones, la vía que atraviesa la ciudad, la que cayó sometida por la ríada en la inundación, el escenario de sus desfiles y peregrinaciones, el sitio donde se palpa la entraña de un centro poblacional establecido y crecido al socaire de la luna reflejándose.

Gracias infinitas por tu reporte,, de mi IRAPUATO Querido,, nací ahí en 1969,llevo en mi corazón una gran y dulce fresa que me caracteriza, actualmente vivo en Tijuana B. C.,, pero mi raíz es de ahí,, con estas hermosas letras me enviaste allá por 1979 ya a mis 8 añitos recorria de norte a sur y este a oeste mi bella ciudad,,, gracias una vez más!!! Bendiciones.

Los comentarios están cerrados.